020-2260-3425 138-1826-2734

陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了陈赓陪钱学森参观哈军工钱学森事后提意见:外国专家太多了时隔二十载,归国不久的他,本该在中科院深耕科研,却在周总理的一声令下,踏上了东北考察之路。

这场参观,最终改变了中国导弹事业的方向,也点燃了一场自主科研的星火......

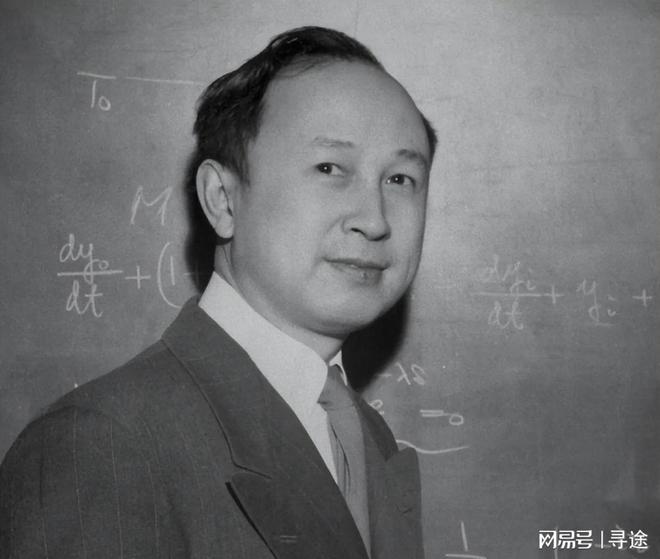

那天,中科院上下几乎全部出动,中科院院长郭沫若更是亲自到门口迎接,这迎接的不只是一个归国的科学家,而是国家未来的希望。

那一刻,空气里满是肃然与庄重,新中国科研体系的一块基石,终于回到了它该在的位置。

但令人意外的是,钱学森报到后的第一份任务,并不是去中科院某个研究所任职,而是接到了一项“似乎与专业不太相干”的安排,去东北考察工业和军事体系。

钱学森对此起初颇感诧异,轻声问了句:“不是应该让我尽快投入科研工作吗?”

钱学森听罢,没有再多说什么,既然这份任务来自周总理,那它必定有其非比寻常的战略意义。

在那个年代,东北是中国重工业的心脏地带,煤铁遍地、厂房林立,被誉为“共和国的钢铁长城”。

而这次行程的核心,正是评估我国能否在当前的工业基础上,着手发展导弹等尖端科技。

对于外人来说,这样的任务抽象又庞杂,但对于钱学森而言,这是一场极具战略价值的“现实审判”,中国准备好了吗?他必须给出答案。

刚抵达时,哈尔滨的风像刀子一样刮在脸上,但朱兆祥的笑容却暖得很,让人忘记了这凛冽的寒风。

朱兆祥是中科院派来全程陪同钱学森的联络员兼护卫员,他年纪虽轻,但处事沉稳,一路上对钱先生照顾得极为周到。

“我记得,我有两个朋友,现在就在哈尔滨的军事工程学院教书,不知是否可以抽空见见?”

这两个朋友,一个是庄逢甘,一个是罗时钧,都是钱学森在加州理工学院时期的至交,如今都在哈军工任教。

“哈军工”,是中国第一所陆海空三军联合军事技术学院,由大将陈赓一手创办,级别极高,管理极严。

按照惯例,只有省部级及以上的领导才被允许进入参观,朱兆祥当即表示,此事恐怕要请示一下。

“我这次来东北,不仅是执行任务,也是回来看看国家发展的根基,我这两个朋友,多年未见,他们既是我熟悉的战友,也是在一线工作的工程师,了解他们的工作,或许比看几台机器更有意义。”

很快,北京方面便传来指示,特批同意,准许钱学森参观哈军工,并安排最高规格接待。

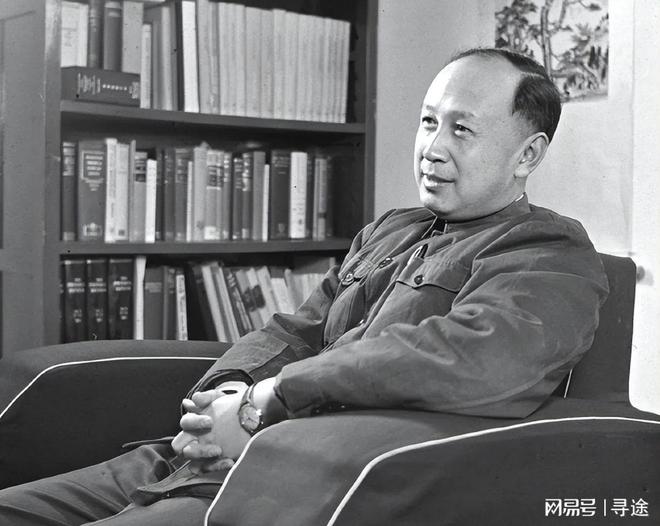

1955年11月25日,一辆军用吉普悄然驶入哈尔滨军事工程学院的大门前,车门打开,钱学森缓缓走下车来。

他本以为,这样一所军事学院的接待工作,交给一位校办主任或院系负责人即可,万万没有想到,竟然惊动了陈赓亲自从北京赶来。

“听说您想来,我怎敢怠慢?这哈军工是我一手筹建起来的宝贝疙瘩,您是国家请回来的宝贝先生,我当然要亲自接驾。”

入国不久,他就频频感受到国家对自己的信任和重视,但今天这份“迎接”的阵仗,仍让他内心翻涌。

几人走入实验楼内,只觉室温尚好,空气中却隐隐有机油和金属的味道,这是技术单位特有的味道。

走廊两侧,一间间实验室紧闭着门,门上挂着牌子:“燃气推进实验室”“惯性导航测试台”“结构材料分析间”……

在其中一间实验室里,一位三十岁出头的教师正埋头调试一个小型火箭发动机模型,周围摆着许多拆解的零部件。

“这里的支撑点角度偏了几度,压力会集中在舱体后缘,时间久了容易疲劳断裂。”

他低声回道:“这个设计是苏联专家定的,我只是按图操作,暂时不好自行修改。”

那是冷冰冰的机器,却也折射出一种不容忽视的现实,祖国的科研大厦才刚刚起步,而这第一砖一瓦,竟还有太多的影子不是我们自己的。

实验楼外的国旗在雪中微微颤动,就像这个国家刚刚点燃的火种,在风雪中倔强燃烧。

而钱学森,这位科学的引路人,似乎在这冰冷的风中,看到了一个尚未觉醒的时代,正准备从依赖中挺起自己的脊梁。

这场考察原本只是一段短暂的插曲,可他知道,自己白天在实验室里的那一瞬动容,已然在心里种下了一粒不安的种子。

两人都是钱学森在加州理工的旧识,一个是他指导过的博士生,一个则是他多年的科研好友。

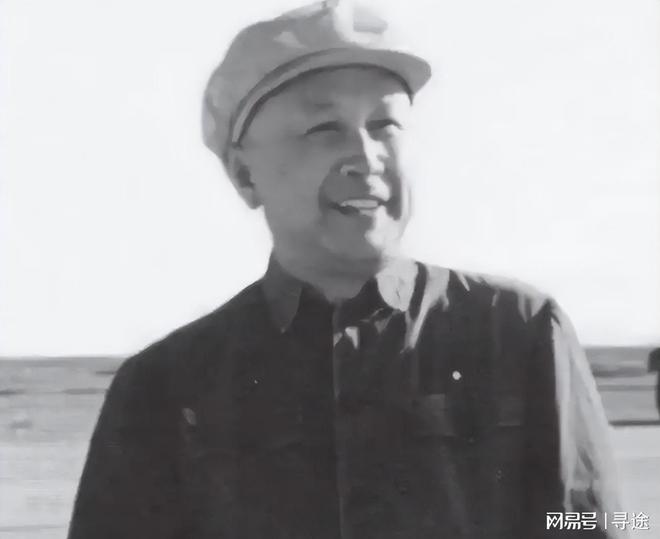

陈赓显然早有安排,席间话题从当年的留美经历、回国后的生活状态慢慢转向科研工作,再过渡到对导弹技术的探讨。

这种过渡近乎巧妙到看不出痕迹,直到酒过三巡,菜过五味,陈赓端起酒杯,眼睛却紧紧盯着钱学森:

“钱先生,有个问题,我琢磨了很久,今天借着酒劲,就斗胆问一句,您说,我们中国人,能不能搞出自己的导弹来?”

他略带怒意地反问:“怎么不能搞?外国人能搞,我们中国人就不能搞?难不成,我们比他们矮一截?”

这句话,看似只是饭桌上的一句即兴表态,但对于在场的人,尤其是陈赓来说,它却像是一枚重磅炸弹,砸进了他们心中的某个结点。

这不是一句空洞的豪言,而是出自一位科学巨擘、深谙导弹技术精髓的顶尖专家之口。

临上车前,他压低声音问道:“钱先生,您刚刚说‘能搞’,是客气话,还是有底气?”

“不是客气话,是我真心话,如果国家真想搞,要把路子一步一步规划出来,只是,咱们得下定决心。”

若说此前对中国能不能搞导弹,他心中尚有犹疑,那么钱学森这一句话,无疑给了他最强大的信心。

第二天一早,朱兆祥便带着钱学森启程南下,继续完成此次东北工业考察的任务。

而陈赓,则第一时间将这次会面过程写成详细报告,上报给军委办公厅,并亲自向彭德怀通报了情况。

“钱学森认为,我国完全具备独立研制导弹的基础,只需政府统一规划,集中资源,迅速起步。”

“科学上的事,我不懂。但钱学森若说能干,那就真能干,我们不能再等了,得马上行动。”

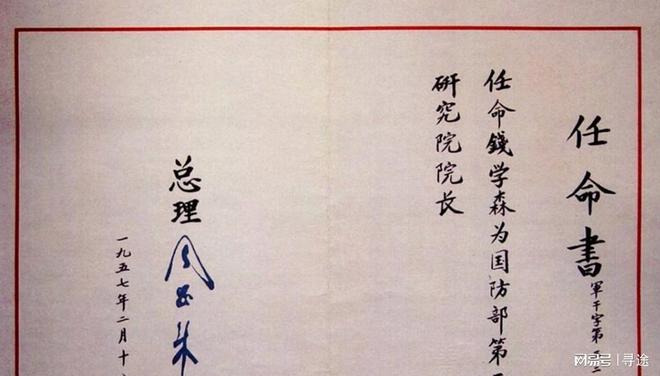

随后,周总理亲自主持会议,筹建国防部航空工业委员会,全面启动中国导弹研发的总体部署。

而这一切的“引线”,正是那顿看似平常却实则重如千钧的晚宴,是钱学森那一句掷地有声的承诺。

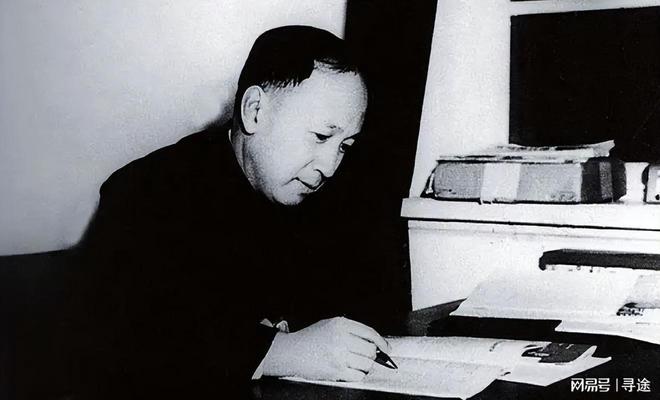

他坐在昏黄的台灯下,身边堆着从各地调研带回来的技术资料和会议记录,手边的笔记本上写着几个醒目的字:

钱学森没有想到,这句话像一颗小小的火种,一旦点燃,便迅速引起了的强烈反响。

与此同时,朱兆祥也被紧急调入陈赓的住所,在一间并不宽敞的书房里,面对着正在低头读报告的陈赓。

读到此处,他忽然将手中的稿纸一拍:“说得好!我就等着有人能把这话说出来!”

他从一开始就清楚,哈军工的师资力量在初建时的确薄弱,为了迅速成型,不得不大量聘请苏联专家,甚至有些课程、设计图纸、实验方案,全都依赖对方。

但他更明白,这样下去,中国永远也培养不出自己的工程师,更别提真正意义上的军事科技自主研发。

那晚,陈赓亲自写信给彭德怀元帅,详细阐述钱学森的意见,并附上自己的看法。

而这一切,正是源于那次短短一日的参观,那句朴素而坚定的话语,“外国专家太多了。”